waku

waku分かり合えない原因って個人じゃないの?

そうじゃないんですよ。脳の仕組みに原因があるんです。

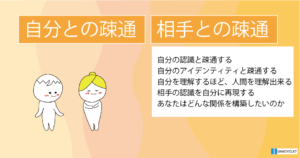

疎通の課題とは分かり合えない課題のことであり、自分との疎通、相手との疎通が必要であること。

そして疎通とは再現することであることをお伝えしました。

今回は、分かり合えない原因についての内容です。

ONECYCLE7では、分かり合えない原因を脳の仕組みだとしています。

- 分かり合えない原因は個人ではなく脳の仕組み

- 自分が見ている世界と相手が見ている世界

- 分かり合えなさが個人が原因の場合と脳が原因の場合

分かり合えない原因は脳の仕組み

ONECYCLE7では、分かり合えない原因を脳の仕組みにあるとしています。 ではその仕組みとはどういうものでしょうか。

詳細はブログ内の他の記事で補完するとして、ここでは概要をお伝えします。

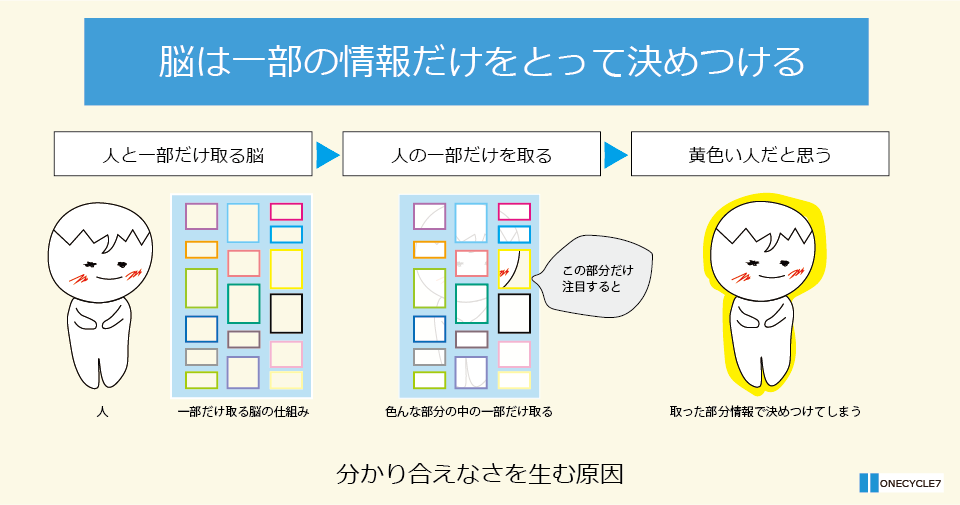

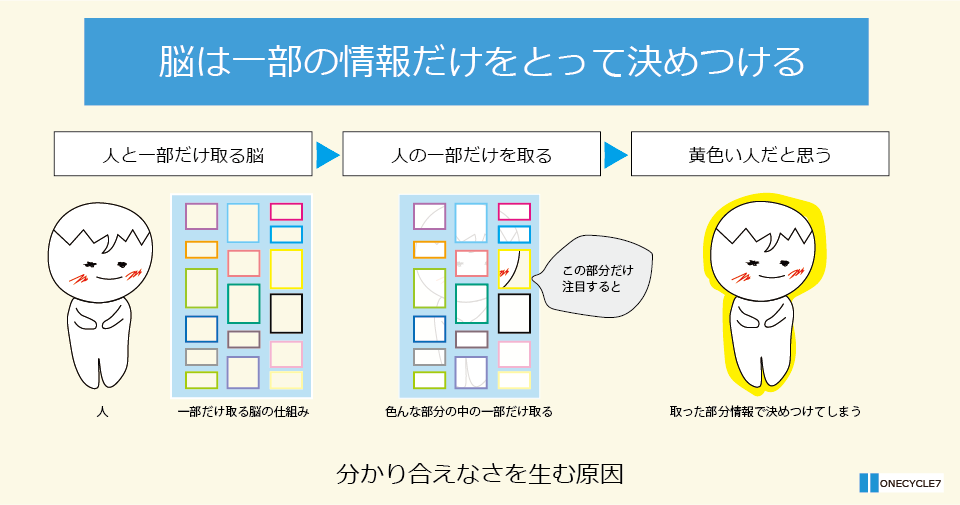

脳には、物事や世界を理解する時に働く認識構造という仕組みがあります。

この認識構造は、こまかな仕組みがあるのですが、大まかにいえば「一部の情報だけをとって決めつける」という仕組みが働いています。

この仕組みは、見たり、聞いたりといった五感覚が働くときや、思いや感情、理解や想像しているときなど、脳が認識する時に働いています。 この仕組みが分かり合えなさを生む原因です。

脳の仕組みがつくる分かり合えなさとは

自分に確信が持てない

自分のことを考えている時も脳の認識構造は働いています。

認識構造は、自分の一部の情報だけを取って決めつけます。

「私は〇〇な性格だ」「私の強みは〇〇、弱みは〇〇」「自信がない」「〇〇が得意、〇〇が苦手」など、それらすべては、自分の一部の情報だけを切り取って決めつけた結果です。

周りの状況や環境の影響によって、自分に対する思い方がコロコロと変わります。 自分の全体を認識できないため、どんな条件でも変わらない一貫した自分を理解することができません。

その結果、自分に確信が持てず、私には何かが足りないという欠乏感を実感してしまうのです。

他者と分かり合えない

- 同じ映画を10人見た時に、10人の感想がすべて同じにならないのはなぜでしょうか。

- 4人家族に「紙に空を書いてください」と伝えたときに、4人が同じ「空」を紙に書けないのはなぜでしょうか。

- 「あなたにとって生きるとは何ですか」と最も身近な人に聞いても、自分と意見が一致しないのはなぜでしょうか。

それは認識構造が一部の情報だけを取って決めつけるからです。

映画の感想は?と聞かれて思い返した映像や、「空」と聞いて浮かんだ景色、「生きる」と聞いてピンときたフレーズも、一部の情報だけを取って決めつけた結果です。

同じ映画を見ても、同じ言葉を聞いても、同じ感想を持つ人がいないように、同じ認識を持つ人もいません。

さらに、自分と同じものを相手も見ていると思ってしまいます。 自分が感じていることは、相手も感じることができると思っています。 自分が理解していることは当然、相手も理解できると思っているのです。

これが他者と分かり合えない原因です。

自分が見ている世界と相手が見ている世界は違う

脳の仕組みが分かり合えなさを生み出していることをお伝えしました。

脳が一部の情報だけをとって世界を創り出しているのであれば、私たち一人ひとりが見ている現実はどうなるのでしょうか。

脳が見ている世界を私は見ている

私たちは、自分が世界を見ていると思っています。 しかし、脳の仕組みの観点から見れば、脳が見ている世界を私が見ていることになります。

脳がどんな部分情報を取るのかによって、私が何を見るのかが決まります。

私たちは可視光線を見る目を持っています。X線や赤外線を見る目ではありません。私たちの現実は可視光線の世界となります。

生まれから盲目の人は、視覚の世界を知ることができません。盲目の人にとって聞こえる世界が現実となります。

映画の主人公を中心に見るのか、物語の展開を中心に見るのか、アクションを見るのかによって、映画の感想や評価が決まり、行動が変わってきます。

私たちは、脳の仕組みの通りに世界を見ることしかできません。

その仕組みとは、一部の情報だけをとって決めつけることです。

自分が見ている世界と相手が見ている世界は違う

富士山を4台のタイプの違うカメラで写した場合、写った画像の色合いや色彩、ピントなど違った4つの富士山が映し出されたとしても、共通の富士山を映していると考えることができます。

これは一般的な世界のとらえ方です。

脳の仕組みで考える場合は、タイプの違う4台のパソコンに富士山を映すデータを入力し、パソコンの画面にそれぞれの富士山が映し出されていると考えることになります。

画面に映し出される富士山はそれぞれの富士山が表示されますが、表示される仕組みは同じです。

前者は富士山を共通としているのに対し、後者は仕組みを共通としています。

私たちは、誰もが同じ認識構造の仕組みで世界を見ていますが、同じ部分情報を取ることはできません。結果として、全く違う世界を見ることになります。

疎通の課題は、自分が見ている世界と相手が見ている世界が違うのに、同じだと思い込んでいるために起きる課題です。 疎通の課題を解決するには、自分が見ている世界と相手が見ている世界は違うことを前提に取り組むことが必要です。

分かり合えない原因が個人にあると思い込んでいる

私たちは誰もが分かり合えない課題を経験します。

年を重ねても、大企業のトップでも、性別や生まれに関係なく、人類のすべてが分かり合えない経験をします。ということは、人間そのものが分かり合えない法則性を持っているということになります。

しかし、私たちはなぜか、分かり合えない原因は個人にあると思い込んできました。

個人の性格や経験、価値観の違いによってわかりあえなさが生まれるのだと。

そのため、必要のない自己否定や他者否定、情報の共有や課題に対する対策、専門的な教育の機会など、多くの根本解決の機会を失っています。

ONECYCLE7では、分かり合えない原因を脳の仕組みにあるとし、人間共通の課題だと啓発しています。

分かり合えない原因が個人ではなく、脳の仕組みだとすることで変わる社会

分かり合えない原因が個人にあるとなると、その責任も対策も個人に押し付けられてしまいます。

個人レベルで解決策を考えるのは限界です。結果的に自己価値の喪失や人間関係の破断、人生を左右するほどの大きな影響を受けてしまう状況になっています。

分かり合えない原因が脳の仕組みであるとすることで、人間共通の課題として扱うことができます。

人間共通の課題として理解されれば、誰もが経験する課題であること、そして、悩みや人生に大きな影響を与える極めて重要な課題として客観的に扱うことができます。

専門機関の設立や教育の充実など行われやすくなるでしょう。

割れ物を地面に落とせば、壊れてしまうのは誰でも理解できます。

分かり合えなさについても、それと同様の距離感で知識を当たり前のように持ち合わせる社会が生まれます。

また、現在では、自己肯定感やいじめ、虐待、差別、ハラスメント、人間関係、コミュニケーション、尊厳の喪失などは、バラバラな専門性のある分野として扱われています。

これらが実はすべて同じ仕組みで起きていることだと理解が進めば、私たちは何をどのように考え取り組むべきかが、よりシンプルに知ることができ、疎通の課題に振り回されることがなくなるでしょう。

まとめ

「分かり合えない」という課題は、私たち人間が共通して持つ脳の仕組みに起因しています。

このことを理解し、受け入れることで、より建設的なコミュニケーションやマインドフルな人間関係、しいては尊厳を毀損しない社会が可能になるのではないでしょうか。